Oleh: H. Kamardi Rais Dt. P. Simulie

Sering kita dengar ucapan bahwa kebudayaan Minang betapapun tuanya di tengah-tengah kebudayaan nusantara, namun Minangkabau tak punya aksara seperti Batak, Jawa, Bugis, dan lain-lain.

Di Makasar umpamanya, huruf Lontara masih dikembangkan terus. Masih banyak penduduk yang bisa menuliskannya. Di sekolah-sekolah masih dipelajari. Begitu juga daerah lain karena mereka memang punya warisan berupa huruf-huruf asli dari nenek moyang mereka.

Bagaimana Minangkabau? Yang dikatakan punya warisan budaya yang cukup tinggi?

Jawabnya barangkali karena kita belum sempat melakukan penelitian secara luas atau mendalam. Mungkin karena begitu luasnya cakupan kebudayaan Minangkabau itu, maka belum seluruhnya terjangkau dalam penelitian. Seperti dikatakan peribahasa Inggris, “di lapangan luas sulit menggali lebih dalam…”.

Sejarawan Dr. Taufik Abdullah pernah berkata bahwa masih banyak yang harus kita gali, teliti, kumpulkan, dan kita kerjakan. Sampai sekarang, peta dialek saja kita belum punya. Betapa banyak dialek yang terdapat di Minangkabau. Bukan hanya yang terdapat di Luhak nan Tigo, antara nagari yang satu dengan nagari bertetangga sudah berbeda dialeknya.

Namun demikian, satu hal yang menggembirakan patut kita kemukakan di sini. Kebudayaan Minangkabau sebenarnya lengkap dengan huruf asli berupa aksara Minang. Ini ditemukan di dua tempat. Pertama, di Nagari Pariangan, Padang Panjang, yang kita kenal sebagai nagari tertua di Minangkabau. Kedua, di Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok.

Cuma saja kedua bentuk huruf yang ditemukan di dua tempat itu berbeda satu sama lain. Belum dapat kita pastikan mana yang tua diantara dua itu. Para ahlilah yang akan menjelaskan kemudian.

Yang ditemukan di Pariangan

Tujuh belas tahun yang lalu (1970) di sela-sela hiruk pikuknya pembahasan tentang Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau dalam siding seminar yang diadakan di Batusangkar, seorang peserta seminar tampil memperlihatkan aksara Minang yang ia temukan di Pariangan. Kebetulan yang tampil itu adalah bekas camat di Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

Bekas camat itu berkata penuh semangat, “Kebudayaan Minang itu lengkap. Jangan dikatakan kita tak punya huruf asli sebagai peninggalan nenek moyang kita …” katanya.

Aksara Minang itu ditemukan dalam Kitab Tambo Alam milik Datuk Suri Dirajo dan Datuk Bandaro Kayo di Pariangan Padang Panjang.

Tambo Alam itu ditulis dalam aksara Minang tersebut. Bukan seperti kitab-kitab tambo yang biasanya ditulis dalam tulisan Arab Melayu. Di dalam kitab tambo itu antara lain tertulis Undang-Undang Adat yang berbunyi sebagai berikut.

Dibelah-belah dipatigo

Siraut pambelah rotan

Luhak dibagi tigo

Adat dibagi salapan

Aksara Minang itu berjumlah 15 buah yang terdiri dari: a – ba – sa – ta – ga – da – ma – ka – na – wa – ha – pa – la – ra – nga (bandingkan dengan Surat Ulu di Palembang yang menurut Drs. Zuber Usman terdiri dari 16-17 huruf).

Jika huruf-huruf Minang itu diberi titik di atasnya, maka di baca: i – bi – si – ti – gi – di – mi – ki – ni – wi – hi – pi – li – ri – ngi. Dan kalau diberi titik dibawahnya bacaannya berubah menjadi u – bu – su – tu – gu – du – mu – ku – nu – wu – hu – pu – lu – ru – ngu.

Selanjutnya kalau diberi bercagak (bertanda v) di atasnya dibaca: e – be – se – te – ge – de – me – ke – ne – we – he – pe – le – re – nge. Kalau tanda “v” tersebut dipindahkan ke bawah harus dibaca: o – bo – so – to – go – do – mo – ko – no – wo – ho – po – lo – ro – ngo. Tapi kalau diberi titik di samping kanan, maka ia menjadi huruf mati: b – s – t – g – d – m – k – n – w – h – p – l – r – ng. (Lihat contoh I)

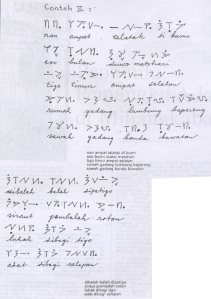

Sekarang marilah kita perhatikan contoh II. Nah, jika kita ingin menyalinnya ke dalam aksara latin, jadilah ia sebagai berikut.

Nan ampat talatak di bumi

Aso bulan duo matoari

Tigo timur ampat salatan

Rumah gadang lumbung bapereng

Sawah gadang banda buwatan.

Jika kita perhatikan aksara Minang ini mirip dengan huruf Lontara, yaitu huruf asli yang ada di Makasar (Ujung Pandang). Cuma jumlahnya yang berbeda. Aksara Minang berjumlah 15, sedangkan huruf Lontara berjumlah 23.

Sebenarnya huruf Lontara tersebut, menurut Djalaluddin, seorang guru di Ujung Pandang yang juga menyusun buku pelajaran untuk SMTA mengatakan bahwa huruf Lontara itu telah dipakai sejak 400 tahun yang lalu di Sulawesi Selatan.

Huruf Lontara tua, katanya, diciptakan oleh Daen Pamatta’, Syahbandar Kerajaan Gowa atas perintah Raja Sombaja pada tahun 1538. Penulis lihat banyak kesamaan cara menuliskannya meski hurufnya berbeda.

Jika huruf Lontara tersebut diciptakan pada abad 16, mungkinkah aksara Minangkabau yang ditemukan di Pariangan in diciptakan pada abad 14 ketika Adityawarman dirajakan di bumi Pulau Emas (Minangkabau)? Marilah kita serahkan kepada para ahli dari hasil penelitiannya nanti. Tapi kalau kita perhatikan prasasti-prasasti yang terdapat di Kubu Rajo, Limo Kaum, Pagaruyung dan lain-lain tidak ditulis dalam aksara Minang tersebut melinkan ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan style (gaya) Adityawarman. Barangkali sukar untuk menerima bahwa aksara tersebut diciptakan dalam masa Adityawarman. Di samping itu, dari kalimat yang kita kutip dari Kitab Tambo Alam di atas yang ditulis dalam aksara Minang tersebut terdapat suatu keganjilan dalam menuliskan kata ampat. Kenapa tidak ditulis dengan ampek? Barangkali juga aksara itu sudah lama diciptakan, sedangkan tambonya yang ditulis kemudian.

Aksara Minang “Ruweh Buku”

Setelah kita kemukakan aksara Minang yang ditemukan di Pariangan Padang Panjang, maka kini marilah pula kita sajikan aksara Minang yang lain yang ditemukan di nagari Silek Aia (Sulit Air).

Menurut Ketua Lembaga Studi Minangkabau di Padang, Drs. Denito Darwas Dt. Rajo Malano, Kitab Tambo Ruweh Buku yang ditemukan di nagari Sulit Air juga ditulis dalam aksara Minang. Berisi ajaran adat Minang nukilan Datuk Suri Dirajo di Pariangan Padang Panjang juga. Kemudian entah pada zaman apa dan tahun berapa, kitab Ruweh Buku itu dibawa orang ke Sulit Air dan dimiliki oleh Datuk Tumanggung secara turun temurun. Terakhir dimiliki oleh Syamsuddin Taimgelar Pakih Sutan yang berusia 75 tahun pada tahun 1980. Ia menerima kitab itu dari mamaknya Rasad gelar Datuk Tumanggung pada tahun 1921. Sedangkan Rasad Dt Tumanggung menerimanya pula dari Datuk Tumanggung V. Begitu seterusnya jawek bajawek dulu sampai sekarang.

Tambo Ruweh Buku sudah ada sejak awal disusunnya peraturan atau ketentuan-ketentuan adat Minangkabau yang disebutkan sebagai kerajaan “BUEK”.

Beda dengan aksara Minangkabau yang ditemukan di Pariangan, Padang Panjang, maka aksara Minang “Ruweh Buku” di Sulit Air, kata demi kata dideretkan ke bawah kalau hendak membentuk kalimat. Mirip dengan huruf Katakana (Jepang), tapi jika hendak merangkaikan huruf jadi satu kata tetap dideretkan ke kanan. Jumlah hurufnya 21 buah lengkap dengan tanda baca. Beda dengan aksara Minang di Pariangan, maka huruf Ruweh Buku ini memiliki huruf hidup a – i – u – o dan selebihnya huruf mati semua (lihat Contoh III).

Kalau kita ingin menuliskan ta bukanlah gabungan huruf t dengan huruf a, melainkan ambillah huruf t kemudian diberi garis di atasnya. Kalau menulis ti taruhlah garis di bawah huruf t tersebut. Menuliskan tu maka sebelum huruf t bubuhkanlah garis miring terlebih dahulu. Menuliskan te pakailah garis miring setelah huruf t. sedangkan kalau ingin membuat to pakailah titik di atas huruf t. Begitu seterusnya.

Aksara Minang Ruweh Buku tersebut juga dilengkapi dengan tanda baca seperti tanda tanya, tanda seru, titik, koma, bagi, tambah, kali, kurang.

Menurut Syamsuddin Taim gelar Pakih Sutan, Tambo Ruweh Buku ditulis di atas lembaran kulit kayu sepanjang 55 cm atau satu hasta lebih sedikit. Ada 48 halaman dan ditulis menggunakan getah kayu yang berwarna hitam.

Sekarang yang menjadi tanda tanya, kenapa aksara Minang itu menjadi dua? Dapatkah disimpulkan bahwa ada huruf lama dan huruf baru?

Tentu perlu penelitian lebih lanjut dari para ahli. Apakah itu dari Fakultas Sastra Universitas Andalas atau para peneliti dari Yayasan Genta Budaya Sumatera Barat, yang salah satu programnya, kita ketahui adalah dalam bidang ini.

Padang, Februari 1987

Sering kita dengar ucapan bahwa kebudayaan Minang betapapun tuanya di tengah-tengah kebudayaan nusantara, namun Minangkabau tak punya aksara seperti Batak, Jawa, Bugis, dan lain-lain.

Di Makasar umpamanya, huruf Lontara masih dikembangkan terus. Masih banyak penduduk yang bisa menuliskannya. Di sekolah-sekolah masih dipelajari. Begitu juga daerah lain karena mereka memang punya warisan berupa huruf-huruf asli dari nenek moyang mereka.

Bagaimana Minangkabau? Yang dikatakan punya warisan budaya yang cukup tinggi?

Jawabnya barangkali karena kita belum sempat melakukan penelitian secara luas atau mendalam. Mungkin karena begitu luasnya cakupan kebudayaan Minangkabau itu, maka belum seluruhnya terjangkau dalam penelitian. Seperti dikatakan peribahasa Inggris, “di lapangan luas sulit menggali lebih dalam…”.

Sejarawan Dr. Taufik Abdullah pernah berkata bahwa masih banyak yang harus kita gali, teliti, kumpulkan, dan kita kerjakan. Sampai sekarang, peta dialek saja kita belum punya. Betapa banyak dialek yang terdapat di Minangkabau. Bukan hanya yang terdapat di Luhak nan Tigo, antara nagari yang satu dengan nagari bertetangga sudah berbeda dialeknya.

Namun demikian, satu hal yang menggembirakan patut kita kemukakan di sini. Kebudayaan Minangkabau sebenarnya lengkap dengan huruf asli berupa aksara Minang. Ini ditemukan di dua tempat. Pertama, di Nagari Pariangan, Padang Panjang, yang kita kenal sebagai nagari tertua di Minangkabau. Kedua, di Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok.

Cuma saja kedua bentuk huruf yang ditemukan di dua tempat itu berbeda satu sama lain. Belum dapat kita pastikan mana yang tua diantara dua itu. Para ahlilah yang akan menjelaskan kemudian.

Yang ditemukan di Pariangan

Tujuh belas tahun yang lalu (1970) di sela-sela hiruk pikuknya pembahasan tentang Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau dalam siding seminar yang diadakan di Batusangkar, seorang peserta seminar tampil memperlihatkan aksara Minang yang ia temukan di Pariangan. Kebetulan yang tampil itu adalah bekas camat di Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

Bekas camat itu berkata penuh semangat, “Kebudayaan Minang itu lengkap. Jangan dikatakan kita tak punya huruf asli sebagai peninggalan nenek moyang kita …” katanya.

Aksara Minang itu ditemukan dalam Kitab Tambo Alam milik Datuk Suri Dirajo dan Datuk Bandaro Kayo di Pariangan Padang Panjang.

Tambo Alam itu ditulis dalam aksara Minang tersebut. Bukan seperti kitab-kitab tambo yang biasanya ditulis dalam tulisan Arab Melayu. Di dalam kitab tambo itu antara lain tertulis Undang-Undang Adat yang berbunyi sebagai berikut.

Dibelah-belah dipatigo

Siraut pambelah rotan

Luhak dibagi tigo

Adat dibagi salapan

Aksara Minang itu berjumlah 15 buah yang terdiri dari: a – ba – sa – ta – ga – da – ma – ka – na – wa – ha – pa – la – ra – nga (bandingkan dengan Surat Ulu di Palembang yang menurut Drs. Zuber Usman terdiri dari 16-17 huruf).

Jika huruf-huruf Minang itu diberi titik di atasnya, maka di baca: i – bi – si – ti – gi – di – mi – ki – ni – wi – hi – pi – li – ri – ngi. Dan kalau diberi titik dibawahnya bacaannya berubah menjadi u – bu – su – tu – gu – du – mu – ku – nu – wu – hu – pu – lu – ru – ngu.

Selanjutnya kalau diberi bercagak (bertanda v) di atasnya dibaca: e – be – se – te – ge – de – me – ke – ne – we – he – pe – le – re – nge. Kalau tanda “v” tersebut dipindahkan ke bawah harus dibaca: o – bo – so – to – go – do – mo – ko – no – wo – ho – po – lo – ro – ngo. Tapi kalau diberi titik di samping kanan, maka ia menjadi huruf mati: b – s – t – g – d – m – k – n – w – h – p – l – r – ng. (Lihat contoh I)

Sekarang marilah kita perhatikan contoh II. Nah, jika kita ingin menyalinnya ke dalam aksara latin, jadilah ia sebagai berikut.

Nan ampat talatak di bumi

Aso bulan duo matoari

Tigo timur ampat salatan

Rumah gadang lumbung bapereng

Sawah gadang banda buwatan.

Jika kita perhatikan aksara Minang ini mirip dengan huruf Lontara, yaitu huruf asli yang ada di Makasar (Ujung Pandang). Cuma jumlahnya yang berbeda. Aksara Minang berjumlah 15, sedangkan huruf Lontara berjumlah 23.

Sebenarnya huruf Lontara tersebut, menurut Djalaluddin, seorang guru di Ujung Pandang yang juga menyusun buku pelajaran untuk SMTA mengatakan bahwa huruf Lontara itu telah dipakai sejak 400 tahun yang lalu di Sulawesi Selatan.

Huruf Lontara tua, katanya, diciptakan oleh Daen Pamatta’, Syahbandar Kerajaan Gowa atas perintah Raja Sombaja pada tahun 1538. Penulis lihat banyak kesamaan cara menuliskannya meski hurufnya berbeda.

Jika huruf Lontara tersebut diciptakan pada abad 16, mungkinkah aksara Minangkabau yang ditemukan di Pariangan in diciptakan pada abad 14 ketika Adityawarman dirajakan di bumi Pulau Emas (Minangkabau)? Marilah kita serahkan kepada para ahli dari hasil penelitiannya nanti. Tapi kalau kita perhatikan prasasti-prasasti yang terdapat di Kubu Rajo, Limo Kaum, Pagaruyung dan lain-lain tidak ditulis dalam aksara Minang tersebut melinkan ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan style (gaya) Adityawarman. Barangkali sukar untuk menerima bahwa aksara tersebut diciptakan dalam masa Adityawarman. Di samping itu, dari kalimat yang kita kutip dari Kitab Tambo Alam di atas yang ditulis dalam aksara Minang tersebut terdapat suatu keganjilan dalam menuliskan kata ampat. Kenapa tidak ditulis dengan ampek? Barangkali juga aksara itu sudah lama diciptakan, sedangkan tambonya yang ditulis kemudian.

Aksara Minang “Ruweh Buku”

Setelah kita kemukakan aksara Minang yang ditemukan di Pariangan Padang Panjang, maka kini marilah pula kita sajikan aksara Minang yang lain yang ditemukan di nagari Silek Aia (Sulit Air).

Menurut Ketua Lembaga Studi Minangkabau di Padang, Drs. Denito Darwas Dt. Rajo Malano, Kitab Tambo Ruweh Buku yang ditemukan di nagari Sulit Air juga ditulis dalam aksara Minang. Berisi ajaran adat Minang nukilan Datuk Suri Dirajo di Pariangan Padang Panjang juga. Kemudian entah pada zaman apa dan tahun berapa, kitab Ruweh Buku itu dibawa orang ke Sulit Air dan dimiliki oleh Datuk Tumanggung secara turun temurun. Terakhir dimiliki oleh Syamsuddin Taimgelar Pakih Sutan yang berusia 75 tahun pada tahun 1980. Ia menerima kitab itu dari mamaknya Rasad gelar Datuk Tumanggung pada tahun 1921. Sedangkan Rasad Dt Tumanggung menerimanya pula dari Datuk Tumanggung V. Begitu seterusnya jawek bajawek dulu sampai sekarang.

Tambo Ruweh Buku sudah ada sejak awal disusunnya peraturan atau ketentuan-ketentuan adat Minangkabau yang disebutkan sebagai kerajaan “BUEK”.

Beda dengan aksara Minangkabau yang ditemukan di Pariangan, Padang Panjang, maka aksara Minang “Ruweh Buku” di Sulit Air, kata demi kata dideretkan ke bawah kalau hendak membentuk kalimat. Mirip dengan huruf Katakana (Jepang), tapi jika hendak merangkaikan huruf jadi satu kata tetap dideretkan ke kanan. Jumlah hurufnya 21 buah lengkap dengan tanda baca. Beda dengan aksara Minang di Pariangan, maka huruf Ruweh Buku ini memiliki huruf hidup a – i – u – o dan selebihnya huruf mati semua (lihat Contoh III).

Kalau kita ingin menuliskan ta bukanlah gabungan huruf t dengan huruf a, melainkan ambillah huruf t kemudian diberi garis di atasnya. Kalau menulis ti taruhlah garis di bawah huruf t tersebut. Menuliskan tu maka sebelum huruf t bubuhkanlah garis miring terlebih dahulu. Menuliskan te pakailah garis miring setelah huruf t. sedangkan kalau ingin membuat to pakailah titik di atas huruf t. Begitu seterusnya.

Aksara Minang Ruweh Buku tersebut juga dilengkapi dengan tanda baca seperti tanda tanya, tanda seru, titik, koma, bagi, tambah, kali, kurang.

Menurut Syamsuddin Taim gelar Pakih Sutan, Tambo Ruweh Buku ditulis di atas lembaran kulit kayu sepanjang 55 cm atau satu hasta lebih sedikit. Ada 48 halaman dan ditulis menggunakan getah kayu yang berwarna hitam.

Sekarang yang menjadi tanda tanya, kenapa aksara Minang itu menjadi dua? Dapatkah disimpulkan bahwa ada huruf lama dan huruf baru?

Tentu perlu penelitian lebih lanjut dari para ahli. Apakah itu dari Fakultas Sastra Universitas Andalas atau para peneliti dari Yayasan Genta Budaya Sumatera Barat, yang salah satu programnya, kita ketahui adalah dalam bidang ini.

Padang, Februari 1987

Sumber:

Limbago: Majalah Adat dan Kebudayaan Minangkabau No. 5 Tahun 1987

Tidak ada komentar:

Posting Komentar